| 2023年10月5日 木曜日 12:23~13:53 |

|

|

|

|

| 倉敷市林・ 五流尊瀧院 |

|

|

|

|

| 五流尊瀧院

「大権現大祭」 |

|

|

児島の林まで来た。

「新修倉敷市史第八巻自然・風土・民俗」 倉敷市 1996年発行

五流尊瀧院(ごりゅう そんりゅういん)

寺伝では、大宝元年(701)役行者が伊豆に流された時、

行者の高弟である五大弟子が熊野本宮(和歌山県)の御神体を捧持して来て、

林に熊野十二権現を祭祀し始めたことによって五流尊瀧院は創建されたという。

承久の乱により、後鳥羽上皇の皇子・頼仁親王が備前児島に流されてきたと『吾妻鑑』にみえる。

この頼仁親王およびその子孫によって五流尊瀧院を筆頭とする五流修験が再興されたようである。

目的は、五流尊瀧院 「大権現大祭」の見物。

ここが熊野神社参道の始まり。

行者池と十三石塔。

行者池から見る三重塔。

忠魂碑の地には小学校があった、

櫻井小学校跡。

”日本第一熊野神社”、本殿が一から六まで並ぶ。

五流尊瀧院とは神仏習合だった。

手前から第三殿(入母屋造)、第一殿(春日造)、第二殿(春日造)、第四・五・六殿(流造)。

重要文化財

第二殿:明応元年(1492年)建造。春日造。

岡山県指定重要文化財

第一殿・第三殿・第四殿・第五殿・第六殿:正保4年(1647年)建造。

(Wikipedia)

本殿の裏側。

これから五流尊瀧院へ行く。

山伏たちが五流尊瀧院本殿から三重塔の前の護摩壇へ向かっている。

五流尊瀧院の裏門、

ここから総本山へ行く。

本殿。

本殿前に”役行者”の像。

・・・

「超人役行者小角」

志村有弘 角川書店 平成8年発行

役行者(えんのぎょうじゃ)くらい謎につつまれたふしぎな人はいない。

行者は空を飛行することができたという。

役行者は通りいっぺんの仙人ではなかった。

人にとりついた怨霊を鎮めたり、病人をなおしたり、行者に助けられた人は数えることができないほどである。

行者の与える呪符は、多くの人々を難病・奇病から救ったといい、だから、後世、『扶桑皇統記』の作者は世人が「活仏(いきぼとけ)」のごとく敬ったと書いている。

行者が偉大であったのは、天武天皇が帝の位に即くときに、相当な助力をしていると思われるのに、まったく歴史の上では姿を現していないことだ。

けっして表面に名前が残るような姿勢を見せなかった。

役行者は、ある一定の場所にとどまっているということがなかった。

生まれ故郷の大和から、北は関東、東北まで足をのばし、南は中国地方から九州の各地まで、

高い山があれば修行の場を求めて飛び去って行った。

・・・

本堂から車道側へ下りる。

午後1時前、五流尊瀧院三重塔前。

法螺貝を鳴らしながら、山伏一行がやってきた。

五流尊瀧院 「大権現大祭」②

五流尊瀧院 「大権現大祭」② ③

③

2023年10月6日

お知らせ

「 写真集 去りゆく笠岡 生まれ出ずる笠岡」

|

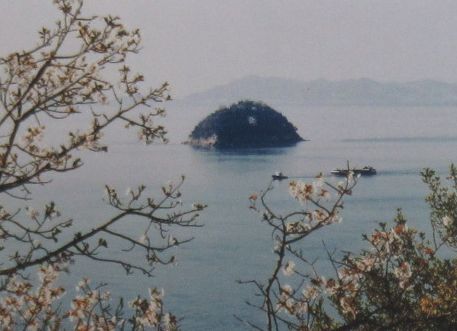

(神島から)

(茂平・吉備焼の登り窯)

|

発行者・笠岡路上観察研究会

発行日・2023年10月1日

定価・2.000円

販売・(笠岡市西本町)石井写真館 販売・(笠岡市西本町)石井写真館

|

五流尊瀧院 「大権現大祭」②

五流尊瀧院 「大権現大祭」② ③

③

2023年10月6日