| 2015年1月18日 日曜日 | 実相寺 | 八幡宮 | 蓮池 | 福山城 | 県博 | 勝成墓 | |||||||

| 福山市西町 広島県立歴史博物館 | 10:35 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:35 〜16:10 | 16:22 | |||||||

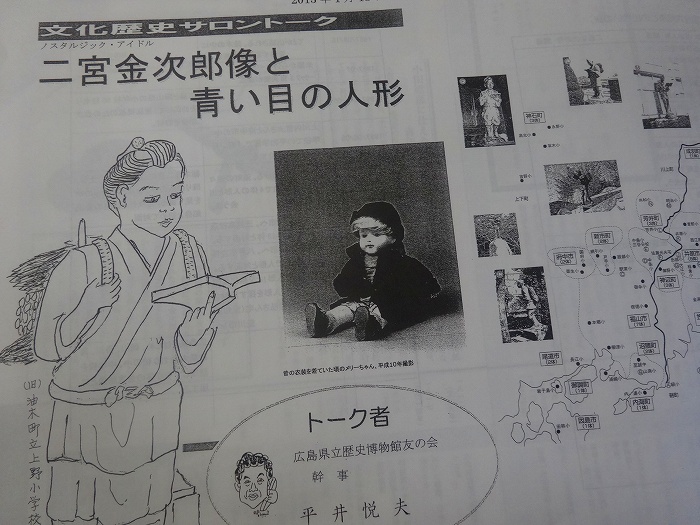

| 文化歴史サロントーク 二宮金次郎像と青い目の人形 | |||||||||||||

小学校の「金次郎像」が話題になったのは、

歩きながら本を読むと視力低下だ

交通事故になる

という的外れの指摘をする親がいて、それを受けいれた学校があり新聞沙汰になった位。

それも10年か20年前のことだ。

(三之丸公園のクロガネモチと背後の結婚式場)

戦前の小学校の校庭には必ずのように「二宮金次郎像」があった。

像は銅製・焼物・コンクリート・石造からできていて、

銅製は戦争中に金属類供出、大砲等に変わっていった。

終戦時の混乱で過剰反応により、学校から撤去を命じられた。

この時点(昭和20年末〜21年初め)で日本の小学校から金次郎像は無くなったと思える。

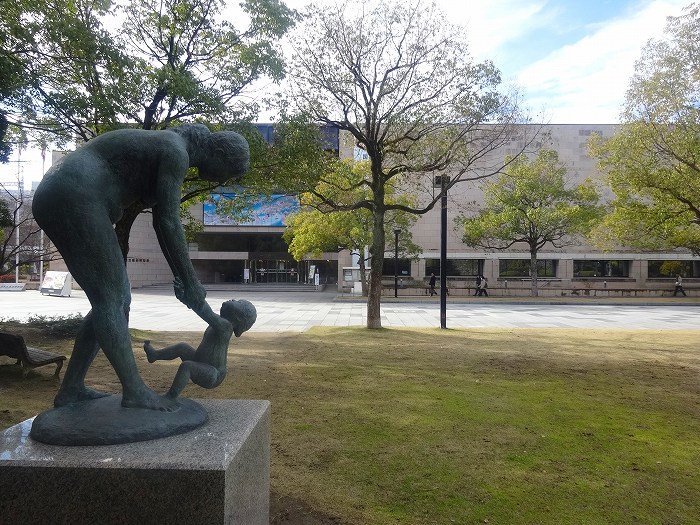

(福山城三の丸跡の「ふくやま美術館」)

何故なら、

同時に命じられた奉安殿が残る学校は皆無に近い。

更に言えば、天皇家を守った和気清麻呂像も学校から消えている。

(福山城三の丸跡の「県立歴史博物館」)

では今学校にある金次郎像は、

すべてが戦後に建立されたものだろうか?そうとも言えない。

(県立歴史博物館の草戸千軒)

戦後の教科から”終身”は消え、

教科書に載ることも稀な金次郎が、何故今でも多くの学校にあるのだろう?

(現在笠岡市内に11像が建つ、学校のほぼ半数)

えいちゃん母校の場合、戦前に金次郎像はあった。(撤去は終戦直後と思える) 戦後再建なし。

(本日の配布資料、時間の大半は金次郎像だった)

かねての疑問が消えるだろうか?と、

1月18日、福山県立博物館で「二宮金次郎像と青い目の人形」というテーマの文化歴史サロントークがあり出席した。

(会場に置かれたサンプル、金次郎像と青い目のお人形)

会場は思いのほかに参加数が多く・・・20〜30人位、マニア的な人が参集するかな?と予想していた・・・

50〜60人、追加のイスが持ち込まれた。

(会場・休憩時間)

受付で小雑誌とも言えるような資料をもらった。

資料等とともに講座は始まった。

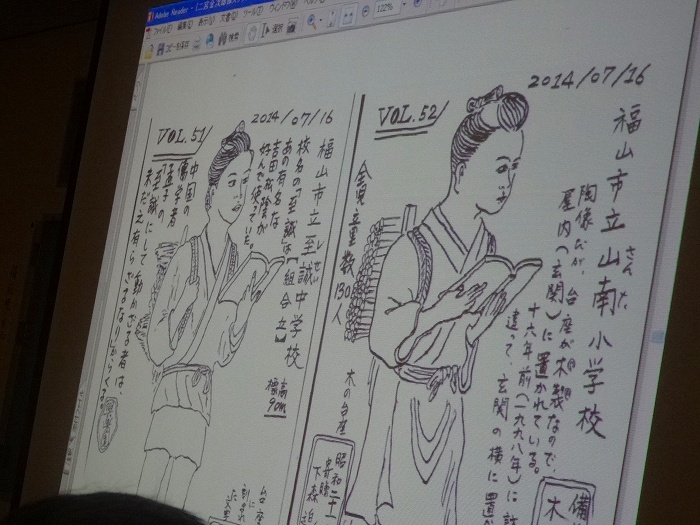

(資料のページはトーク氏が現地取材した像のスケッチ・・力作だった・・・が多い。

トーク氏は金次郎さんのチョンマゲ・両手・服装等の姿に関心が強い方だった)

サロントークは2時から4時まで2時間あった。

(会場・休憩時間)

修了前に2名の方が発言を求め、

1名は、戦前と戦後の金次郎像は建立の目的が全く違うことの質問であり

もう1名は、西日本の多くの学校訪問によるレポート報告は貴重である、というお礼の発言だった。

(会場・休憩時間)

この2名の発言氏にまったくの同感であった。

つまり、

望んでいた疑問の解決はほとんど無かった。

しかし

足で見聞きした多数の実地・実物報告は貴重なヒントや資料となった。

(尋常小学唱歌の「二宮金次郎」を歌って終了した。

♪柴刈り 縄ない 草鞋をつくり・・・・・・・、手本は二宮金次郎)

思うに、

金次郎像は神社奉納時代や神社参拝時代と完全に重なっている。

神社にある石碑の半分は昭和5〜16年頃に集中している。

学校の金次郎像も、奉安殿も同時代。

その頃神社参りが隆盛を極め、天皇を拝み、出征者は武運長久を願い

学校では奉安殿を拝んだ。

戦後、多くの神官は神社を離れた。

戦前・戦中、金次郎像は拝む事が求められた時代に生まれ

戦後、勤勉・労働・親孝行の象徴として生き残っているようだ。

しかしそれも推測、

その像は何故同時期に建立され、推進に国家はどのように関係したのか、

いつ、どの理由で無くなったのか・移動・隠したのか?

金次郎さんの像への興味も疑問も消えない。

![]() つぎ・金光の磐座①磐岩神社

つぎ・金光の磐座①磐岩神社 ②③④

②③④

2015年1月22日