.png)

福山市蔵王町・蔵王八幡神社

.png) |

2023年11月15日 水曜日 11:30頃 福山市蔵王町・蔵王八幡神社 |

神社参道の鳥居前に建つ、

先端は宝篋印塔に似て、中は三重の塔に似て、下は常夜灯の下部に似た石造物。

何と呼んでいるのだろう?

ここは「蔵王八幡神社」。

注連柱と注連柱の間には国旗を掲揚するような柱が10本ほど建っている。↑↓ こんなに多くの柱が建つ神社は珍しい。

石段の脇には伐られた神木。

枯れたのだろうか?それとも戦時中に奉公されたのだろうか?

「蔵王八幡神社」の社殿。

境内にある由緒説明板↓。

![]()

蔵王八幡神社由緒

当社の創祠に付いては明記を欠くも、或る旧家の古文書に依れば、慶長十九年三月 (西暦一六一四年)今の地に移転鎮座せらると記せられている。

然るに、往古阿弥陀八幡宮と称し字海蔵寺と言う処にあり「今の字宮ノ前なり」

昔海蔵寺の鎮守なりき(口碑)と古文書にあり、宮ノ前廃寺跡(国指定史跡昭和四十四年)の 史跡調査の出土遺物には、

奈良、平安時代の数種類の軒瓦、紀臣和古女」「栗栖君」

紀臣石女などの文字を陰刻した丸瓦・平瓦・せん仏などがあるを見れば、創祠は

尚、古き時代であろうと容易に想像できる。 海蔵寺奈良平安の御代に栄えし寺なれば、 古社たること疑い無きもの成り。

祭礼はもと旧暦八月十五日であったが、明治三十三年十月二十日に変更され、

現在は十月第三日曜日に執行されている。

![]()

水野勝成が江戸時代の初期に、福山城築城するまで

髄神門の前まで海が広がっていた。

神社下には市が立ち(旧・市村=いちむら)、大伽藍もあった。

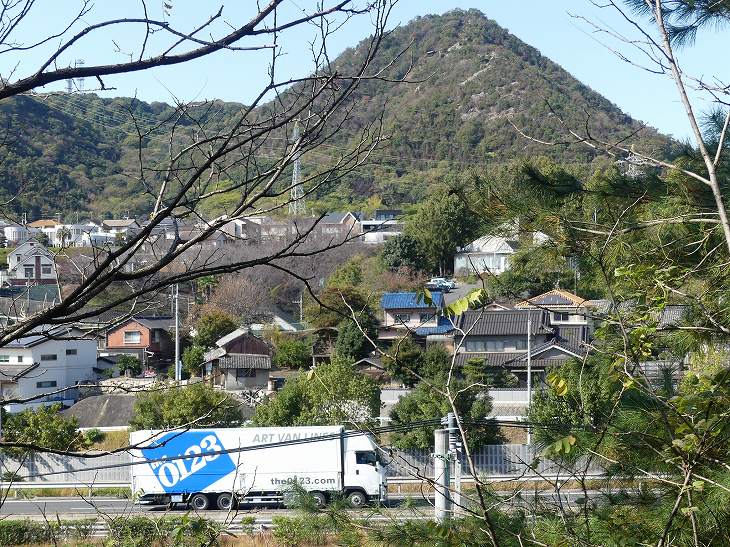

神社の背後には蔵王山。

![]()

これが蔵王八幡神社の参道沿いに残る史跡、

国指定・宮の前廃寺跡。

![]()

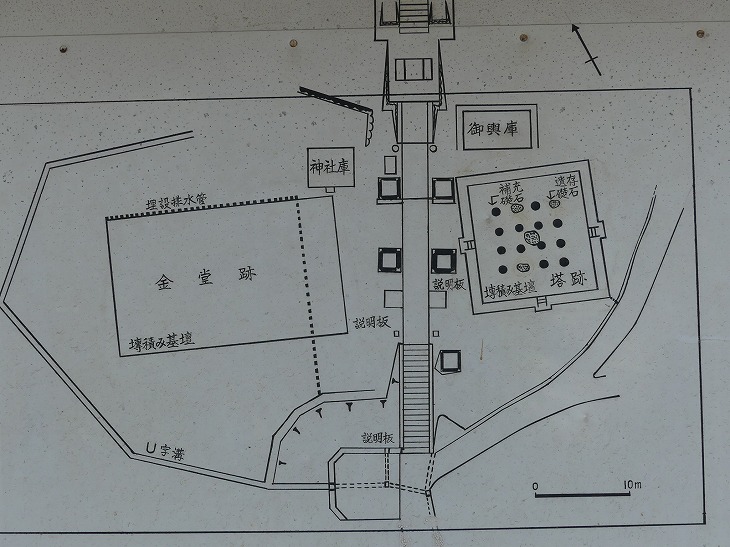

国史跡 宮の前廃寺跡

昭和44年5月 史跡指定 昭和51年3月 史跡環境整備施工

この寺跡は、現在の八幡社参道をはさんで、右手に塔跡、左手に金堂跡を配した、いわゆる法起寺式の伽藍配置で、

出土の軒瓦文様から、奈良時代創建の寺院と考えられる。

早くに焼失したらしく、江戸時代の郷土史書には「往古海蔵寺といふ寺有。

當村の生土八幡は海蔵寺の鎮守なりとそ、則海蔵寺の廃跡八幡の境内にありて、礎、今に残れり。」とあり、

その寺名と礎石の存在を伝えている。

発掘調査により、塔、金堂の土壇が検出され、特に、塔跡東側と北側の

基壇は、よく遺存していた。

この廃寺跡付近は、深津市の跡として市村の地名をとどめ、古代に栄えた国府外港としての市場集落跡である。

平成4年12月建立 福山市教育委員会

![]()

基壇の遺構や礎石が、奈良時代の寺院跡。

![]()

この日は七五三.png)

天気は最高にいい日だったが、

平日のためか、神社でも、街角でもお参りする姿を見ることはなかった。

![]()

![]() 古代の丘スポーツ公園の紅葉

古代の丘スポーツ公園の紅葉

2023年11月18日