|

2022年7月9日 土曜日 山梨県甲府市丸の内 よっちゃばれ広場 | ||||||||||

| 笠岡 | 静岡 | 甲府 | 新宿・ | 神田(泊) | |||||||

| 5:46 | 9:37・9:45 | 12:05〜16:31 | 18:04 | 18:32 | |||||||

ホームのエスカレーターの壁、

葡萄や富士五湖。

山梨県にやってきた実感がした。

かつて水晶の大産地だった山梨県。

![]()

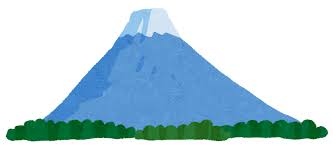

駅の自由通路から見る「よっちゃばれ広場」。

甲府駅には駅前(南口)と駅裏(北口)がある。

よっちゃばれ広場は北口のこと。

ここが「よっちゃばれ広場」。

バスセンターが中央にある。

広場には他に、

甲州夢小路、甲府城の城門、藤村記念館などがある。

![]()

これが「藤村記念館」。

「とうそん」ではなく「ふじむら」で、

藤村紫朗さんという、明治初期の山梨県知事の記念館。

藤村知事は養蚕や道路網に功績があり、他に「藤村式建築」といわれる洋風小学校を多く建設したそうだ。

甲府市藤村記念館(旧陸沢学校校舎)

「日本近代建築大全・東日本篇」 米山勇 講談社 2010年発行

全国でも最古に属する洋風校舎の遺構であり「藤村式」建築の代表作である。

陸沢学校の建築の特徴をあげると、

屋根上に太鼓楼とよばれる塔屋を置き、正面にベランダや玄関ポーチを設け、

外を漆喰で塗りつつコーナーストーン(隅石)を模倣し、高価なガラスをはめた窓を設けている。

これらは他の県下小学校にも共通するスタイルであり、開明思想にも共通するスタイルである。

明治8年12月に竣工した。

敷地は神社の土地を払い下げ、地ならしに務め、材はまかない、地域の大工は総出、村民は一か月の労働奉仕を行ったという。

このたび、甲府駅前に移築され、新たな時を刻むことになっている。

記念館は入場無料。

教育関係の資料が展示されている。

太宰治は昭和20年頃、甲府に疎開していたそうだ。

「山梨県の歴史」 磯貝・飯田共著 山川出版社 昭和48年発行

藤村県令の登場

明治6年、大小切騒動の責任を負って土肥県令は免官となり、

前大阪府参事・藤村紫郎が着任した。

明治20年愛媛県知事に転ずるまで14年間県政を担当し、さまざまな足跡を残した。

藤村県令の抱負は、殖産興業にあったといえる。

日野原原野を開拓し、桑・茶・葡萄を植付け、とくに養蚕業の拡張をはかること。

製糸機械を導入して製糸工場を建設すること。

また『男子をして断髪し、其結束費を以って小学校費に充てしめん事』を布達し、

やがて山間僻地にも、ペンキ塗りの洋風の学校建築がみられるようになる。

![]()

前方右手が「甲州夢小路」。

甲府の、明治や大正や昭和初期をイメージした町を再現した商業施設。

甲州夢小路の後方は甲府城天守台。

甲府城は中央本線によって二つに分断されている。

![]()

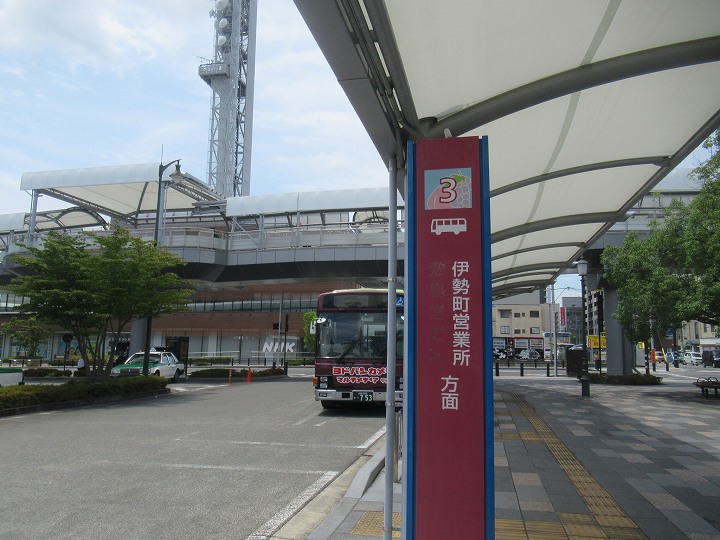

よっちゃばれ広場に銅像が立っている。

誰かな?

近寄ると「武田信虎」公だった。

信玄公の父親。

武田信虎

(甲府市役所・観光情報HP)

武田信虎には暴君のイメージがありますが、

有力土豪層が割拠して乱国となっていた甲斐を統一し、甲府の城下町を開創するなど画期的な政策を推し進め、

戦国大名・武田氏の基盤を築いた人物として、最近では高い評価が与えられています。

信虎が相川扇状地のつつじが崎に館を造営し、本拠地を移転したのは永正16年のことで、

時を同じくして有力土豪層の城下集住策を進め、城下町の東西出入口部には市場を設けて物資の流通を確保しました。

たくさんの寺社も創建されています。

整然とした都市プランをもつ城下町の建設は、それまでの甲斐国内ではなかったことで、この時期に信虎の飛躍的な勢力伸張があったものと推定されています。

| 笠岡 | 岡山 | 名古屋 | 静岡 | |

甲府 | 新宿 | 神田 | |||||||||

| 5:46 | 6:29・6:42 | のぞみ | 8:19・8:43 | ひかり | 9:37・9:45 | ふじかわ | 12:05〜16:31 | あずさ | 18:04 | 18:32 | ||||||

2022年7月20日