|

2022年7月13日 水曜日 東京都荒川区 千住大橋 | |||||||||||||

| 飯田橋 | 川越 | 千住 | 深川 | 東京駅 | 笠岡駅 | |||||||||

| 6:04発 | 7:26〜9:24 | 11:28〜12:10 | 12:44〜13:40 | 14:51 | 19:25着 | |||||||||

では「千住大橋」をわたります。

![]()

千住大橋

(Wikipedia)

橋の歴史

最初に千住大橋が架橋されたのは、徳川家康が江戸に入府して間もない文禄3年(1594年)11月のことで、隅田川最初の橋である。

「大橋」とよばれ、渡しを経由していた佐倉街道、奥州街道、水戸街道の街道筋が、この橋に移った。

江戸幕府は江戸の防備上、隅田川にはこの橋以外の架橋を認めなかったが、後に明暦の大火等もあり交通上、安全上のため

両国橋等が完成してから「千住大橋(小塚原橋とも)」と呼ばれていたようである。

千住大橋は何度も改架、改修が行われ、計6回に及ぶ。

なお、明和の架け替えの際に、ほぼ現在の位置に架け替えられた。

最初の架橋から明治18年(1885年)7月1日の台風による洪水まで、流出が一度も無く江戸時代の300年近くを生き抜いた名橋と言われる。

明治18年の流出の際、下流の橋を守るために多くの水防夫が活躍した。

その後、明治19年(1886年)に 二重の太鼓橋様式の木橋として再架橋され、関東大震災後の震災復興事業の一環として、昭和2年(1927年)に現在の鉄橋が架橋された。

タイドアーチ橋としては日本最古のものである。昭和48年に交通量増大のために、下流側にぴったり接して新橋が架橋された。

![]()

千住大橋・南詰。

南詰は荒川区。

荒川区もしっかりした「千住大橋」記念碑を建てている。

その隣に八紘一宇。

つづいて千住大橋の説明板。

![]()

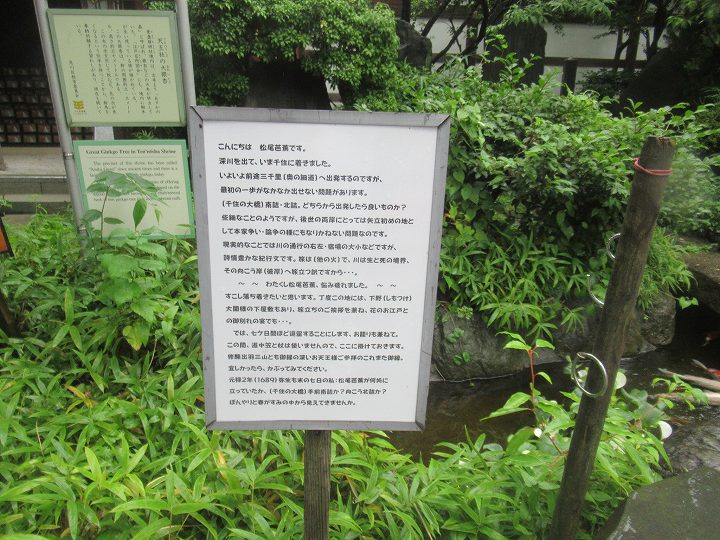

「天王様(てんのうさま)」と呼ばれる「素盞雄神社」に入る。

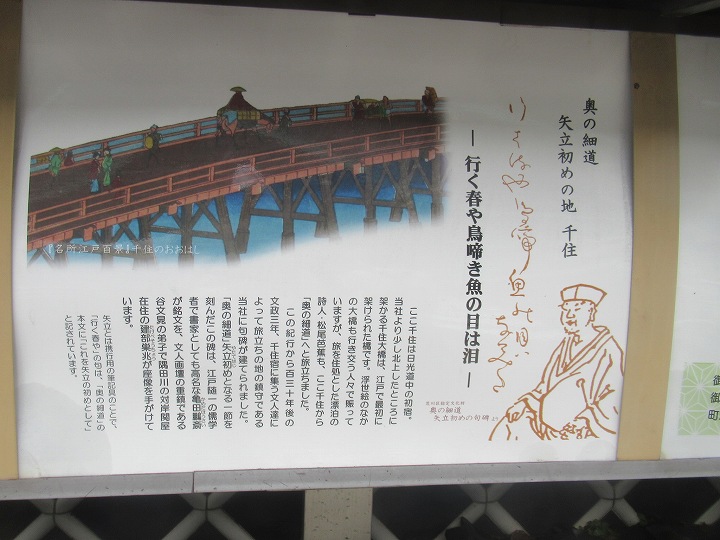

「行春や鳥啼魚の目は泪」の句碑の前。

その隣に、あの世からの芭蕉の伝言板が建つ。

芭蕉翁は、矢立て初めが足立区と荒川区の争いになっているのを心配で黙っておれなかったようだ。

神社社殿。

「素盞雄神社」も芭蕉に関連する看板等が多い。

![]()

南千住駅の駅前。

ここに芭蕉の銅像が立つ。

駅のすぐ前、

芭蕉翁の銅像に目をやる人はいない。

これが芭蕉翁の銅像とJR南千住駅。これから深川に行く。

![]()

![]() 富岡(深川)八幡宮

富岡(深川)八幡宮

2022年7月26日