|

2022年7月10日 日曜日 山形県鶴岡市 中心地 | |||||||||||

| 東京駅 | 米沢 |  |

羽黒山(五重塔・三神合祭殿) |  |

酒田(泊) | |||||||

| 8:56発 | 11:04着 | 14:00〜15:42 | 18:33着 | |||||||||

バスは羽黒山から里(庄内平野)に向かって下りていく。

鳥海山(ちょうかいざん)が見えてくる。

豊饒な平野のように見えるが、かつては苦難の時もあった。

![]()

「山形県の歴史」 誉田・横山共著 山川出版社 昭和45年発行

娘の身売り

昭和9年の凶作

貧農の多くは、生活の急場をしのぐために財産を手ばなし、自作地を失い、負債を累増するという結果になった。

この時期、小作地面積が増加し、地主層の数が増した。

欠食児童、子女の身売り、出かせぎ者が激増した。

昭和9年、山形県保安課の調べで、

県内身売りの数は3.298人。

内訳は、

芸妓249,娼婦1.420、酌婦1.629となっている。

身代金はだいたい6年季で前借600円。

着物代,周旋費などを差し引くと、親たちの手どりは350円くらいであった。

![]()

秀麗な鳥海山は見ていて、まったく飽きることがない。

![]()

やがてバスは鶴岡市街地へとはいっていった。

![]()

「歴史と文学の廻廊」 尾崎秀樹 ぎょうせい 平成4年発行

鶴岡

雪の降る町

中田喜直が作曲した「雪のふる町を」のメロディは、鶴岡で生まれた。

鶴岡が地吹雪に見舞われるころ、市民たちの「雪の降る町音楽祭」が催しされる。

この雪は、雪どけとともに庄内平野を潤す大切な水となる。

高山樗牛は鶴岡が生み出した英才である。

藤沢周平は、時代小説に異彩を放つ。

横光利一は鶴岡にある、妻の生家に疎開する。

「私は山形県の庄内平野に這入ってきたとき、ああここが一番日本らしい風景だと思った」

三雪橋

「内川に架かる橋の一つです。この橋から眺める鳥海山、月山、金峰山の雪景色が美しかった」ので付けられた名称。

写真正面の赤い橋が「三雪橋」で後方に見えるのが鳥海山。

このレリーフは西郷隆盛さん。

なぜ、ここに南洲翁の碑があるかといえば、戊辰戦争後の処分で西郷さんが庄内藩に寛大だったそうだ。

鶴岡市役所。

![]()

市役所の向かい側に、「致道館」(ちどうかん)」。

「山形県の歴史」 誉田・横山共著 山川出版社 昭和45年発行

藩学の府

江戸時代に学問と教育がもっとも振興された時期といえば、18世紀の末ごろであろう。

米沢の興譲館は、1776年。鶴岡の致道館は1800年であった。

致道館は藩士の子弟の教育を目的とするが、

その過程は9才で入学を許され、現在の大学に当る舎生まで5段階に分かれ、厳重な試験により、

能力のあるもののみを進学させた。

![]()

鶴岡公園

山形県公式観光サイト「やまがたへの旅」

鶴岡公園

つるおかこうえん

庄内藩主・酒井家の居城・鶴ヶ岡城址公園

お堀沿いに咲く桜

致道博物館と桜

夜桜

酒井家が庄内藩主として約250年来居城とした「鶴ヶ岡城」跡に整備された公園で、

敷地内の堀や石垣、樹齢数百年の老杉が城の名残りを感じさせます。

市の中心部に位置し、四季を通して美しい花々が咲き揃います。

特に、園内にある730本の桜は「日本さくら名所100選」に選ばれ、県内随一の桜の名所として知られています。

さらに、文化財や史跡が集中しています。

令和4年(2022年)に、酒井家入部から400年の節目を迎えることから各種記念イベントが開催されます。

・城址公園の桜ライトアップ(4月)、夜桜鑑賞、城下町街歩き

・酒井家庄内入部400年記念大祭の実施(10月10日)

・その他各種記念事業 等

大宝館

大寶館 たいほうかん

(つるおか観光ナビ)

大正天皇の即位を記念して大正4年(1915)に建てられた、赤いドームと白壁が特徴の洋風建築物。

開館当初は物産陳列場、戦後は市立図書館として利用され、

現在は、明治の文豪・高山樗牛や日本のダ・ヴィンチといわれた松森胤保など、鶴岡が生んだ先人たちの偉業を讃える資料を展示しています。

![]()

鶴岡城

庄内藩の鶴ヶ岡城は大宝寺城ともよばれ、酒井家の居城だった。

濠や石垣が残り、現在は桜の名所。

リーフレットには、

「今も殿が暮らすまち」

庄内藩第18当主さんが住み、元和8年以来今年で酒井家入部400年、だそうだ。

「城郭と城下町1北海道東北」 小学館 昭和59年発行

鶴岡

鶴岡は、最上川によって結ばれる酒田の亀崎に対照する地名である。

政治の鶴岡、経済の亀崎として庄内地方の両核であることは今も変わらない。

鶴ヶ崎城は堀と土塁しか残っていない。

藩校致道館や武家屋敷長屋門が城下町によく保存されていて、町並み散歩を楽しくしてくれる。

藩祖は酒井忠次で、酒井家は江戸時代250年にわたり庄内を統治した。

庄内地方は東に月山、南に朝日岳、北に鳥海山が自然の障壁のようにそびえ、満ん中を最上川が悠々と流れ、攻めにくい土地である。

![]()

旧西田川郡役所

(山形県HP)

鹿鳴館時代を今に残すルネサンス風擬洋風建築 旧西田川郡役所(鶴岡市)

『旧西田川郡役所』は庄内を代表する建築家、高橋兼吉が手がけたルネサンス風の擬洋風建築で、

明治開花期といえる鹿鳴館時代を偲ぶことが出来る建築物である。

沿革

1876年(明治9)の廃藩置県によって置賜、山形、鶴岡の3県が統合し、現在の山形県が誕生した。

その後1878年(明治11)、郡制が施行され県下に11の郡が置かれ、鶴岡は西田川郡となり、郡役所が設置された。

設計・施工は当地の大工棟梁高橋兼吉・石井竹次郎があたり、翌年5月馬場町に落成し、この年の明治天皇の東北巡幸の行在所となった。

1969年(昭和44)12月に国の重要文化財に指定。

1970〜72年(昭和45〜47)、現在地に移築復元、保存され、致道博物館の展示館となっている。

![]()

至道博物館

鶴岡市致道博物館

旧鶴岡警察庁舎

(Wikipedia)

旧鶴岡警察署庁舎

高橋兼吉の設計になる木造二階・入母屋造の建造物。

1884年(明治17年)竣工、1957年(昭和32年)に当地へ移築。

2009年(平成21年)に国の重要文化財に指定。平成25年から29年にかけて解体修復工事がおこなわれた。

![]()

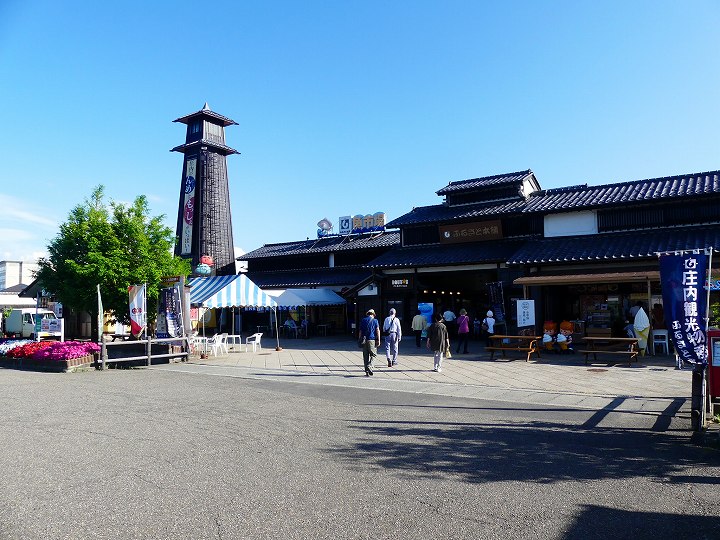

庄内地方を代表する観光・食事・土産の「庄内観光物産館」

店内は見て回るだけでも楽しかった。

![]()

![]()

![]() 最上川

最上川

クラブツーリズム 『出羽三山と秘境・鳥海の絶景3日間』

2022年7月22日

![]()