| 2021年12月23日 木曜日 JR山陽本線・笠岡駅〜岡山駅・土讃線〜(南風1号)〜大歩危駅 | ||||||||||||

| 笠岡 | 岡山 | 大歩危 | 高知 | 土佐久礼 | 窪川 | 宇和島 | ||||||

| 6:04 | 6:50・7:08 | 8:49〜9:42 | 10:37〜13:49 | 14:38〜16:35 | 16:50〜17:40 | 20:15(泊) | ||||||

笠岡駅、この電車に乗る。

![]()

岡山駅在来線の四国方面行のホーム。

「特急 南風1号 7:08 高知 6」に乗る。

6番乗り場に「南風1号」が来た。

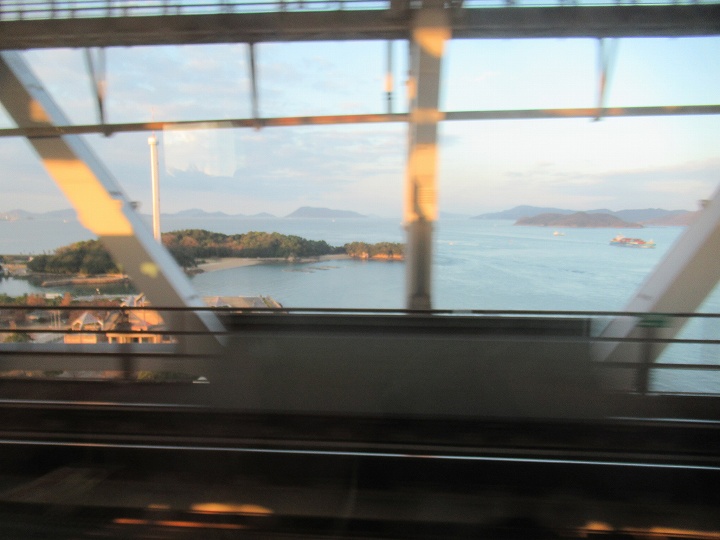

児島の竜王山を見ながら本州と別れる。

北備讃瀬戸、下津井港の上を行く。

沖に本島を見ながら行く。

前に沙弥島。

四国本土、ゴールドタワーが見えている。

席は快適だが、

靴をおくフットレストがないのが不満。(以後の特急にはすべて付いていた)

![]()

本四備讃線

本州と四国を「瀬戸大橋」でつなぐ絶景路線

本四備讃線は宇野線茶屋町駅から分岐し、瀬戸大橋を渡って香川県の予讃線宇多津駅との31kmをつなぐ。

瀬戸大橋を渡りきった列車は宇多津駅の手前のデルタ線で高松方面と多度津方面に分岐する。

別名「瀬戸大橋線」。

列車は寝台特急「サンライズ瀬戸」を除く全列車が岡山を起終点としている。

快速「マリンライナー」は岡山〜高松間を1時間前後で結んだ。

香川・岡山の通勤・通学定期旅客数は約2.000人に達した。

特に児島地区から坂出の私立高校に進む生徒が増えたという。

本四線には「しおかぜ」、「南風」、「うずしお」、「サンライズ瀬戸」など、

多彩な特急列車群が行き来する。

開業年 1988年(昭和63)

起終点 茶屋町・宇多津

駅数 6駅

電化/所属 JR西日本・JR四国

「山陽本線・四国各線」 山と渓谷社 2020年発行

![]()

四国で最初の停車駅、宇多津。

次に、丸亀。

多度津。

「オムスビ三兄弟」を見ながら行く。

お大師さんと自衛隊の町・善通寺に停まる。

象頭山と琴平の町が見えてきた。

琴平駅。

![]()

琴平駅までで、岡山駅から乗った乗客のほとんどが降りた。

少数の客を乗せて、特急「南風」は四国山脈を越えてゆく。

![]()

土讃線

険しい地形に挑む四国山地の横断路線

開業年 1889年(明治22)

全通年 1951(昭和26)

起終点 多度津〜窪川

駅数 61駅

四国を南北に横断する重要路線

最初は3つの県で別々に開業

土讃線は、予讃線の多度津から阿波池田、高知を経て窪川に至る198kmの路線である。

四国を南北に横断する幹線で、瀬戸大橋線と結んで本州、予讃線経由で香川県と高知県を結ぶ役割が大きい。

1892年(明治25)に公布された鉄道敷設法には、

「琴平より高知を経て須崎に至る鉄道」と示されていた。

しかし、全国レベルで見た優先順位が低かったことや、難工事が予想されたことなどから工事の動きは鈍く、短区間が小刻みに行われていた。

1935年(昭和10)に開通した。

戦後の昭和26年窪川までの全線が開通した。

昭和38年中村線が開業。

四国山地の横断部は土砂災害が多く、土讃線は随所でトンネルを含む新線への切り替えが行われている。

急曲線が多いのもこの路線の弱点だが、平成以降は特急列車に振り子式気動車が導入され、大幅なスピードアップがなされている。

「山陽本線・四国各線」 山と渓谷社 2020年発行

![]()

![]()

![]() 大歩危①

大歩危① ②

②

「JR西日本・四国くるりきっぷ」 (2021.12.23)

2022年1月2日