| 2020年8月19日 水曜日 | 奥出雲たたら | 三瓶山 | 三瓶 |

||||||

| 島根県雲南市吉田町 | 9:27~10:15 | 11:51~14:03 | 14:14~15:30 | ||||||

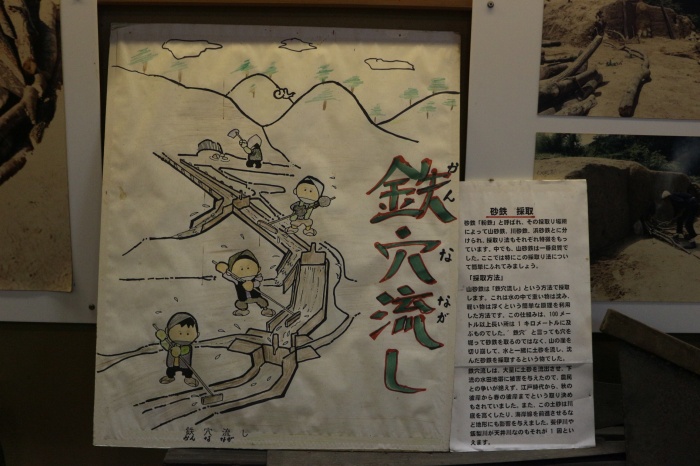

| 「 山内(さんない)生活伝承館」 | |||||||||

吉田の町から3kmほど山奥に向かうと生活伝承館がある。

製鉄業がこなわれた仁多郡や飯石郡などは、雪深い山間部のこととて、農業生産力は低く、農業収入も少なく、

到底農業だけでは生活していけない。

ここに百姓を居つかせるには、どうしても副業が必要である。

農業は春から秋へ、秋から春の期間は製鉄業に従事するというかたちが、こうしてつくられた。

移住してきた鉄山労働者にも、家屋敷も貸しつけられ、春から秋には農業にあたったのである。

耕地ともに山林や家屋敷をワンセットにした小作制度がうみだされた。

「島根県の歴史」内藤正中著 山川出版社 昭和44年発行

では「伝承館」に入ります。

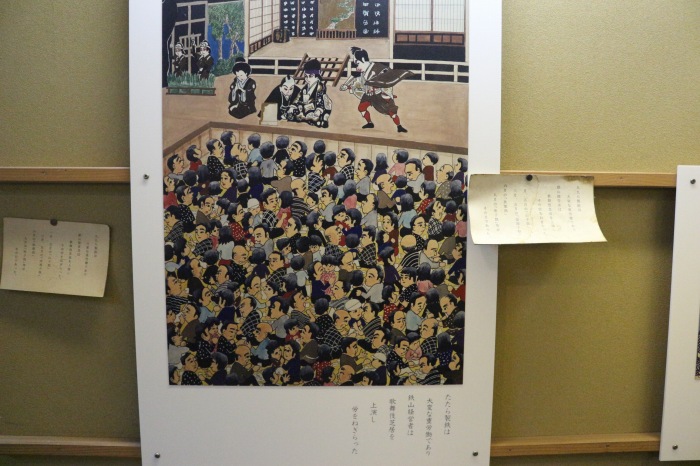

生活用品や、鉄穴流しや、たたら関係の道具類や写真・絵画が展示されている。

明治になると、洋式製鉄に押され、大正の末年にはたたらの火が消えてしまった。

「たたら」とは元来は足で踏んで空気を送るふいごのことで、江戸時代には高殿と書いて「たたら」と

呼ばせるようにもなったが、

これは大きな建物の内部に炉がつくられていたからだろう。

奥出雲たたらの道を往く 「歴史と旅」秋田書店 昭和59年12月号

炉の両側に天秤ふいごと呼ばれるふいご台がある。

番子(ばんこ)と呼ばれる男が足を踏んで炉に空気を送るのだが、灼熱の炉の脇での作業だけにかなりの重労働だ。

そこで出雲では、

「乞食になっても番子になるな」といわれていた。

奥出雲たたらの道を往く 「歴史と旅」秋田書店 昭和59年12月号

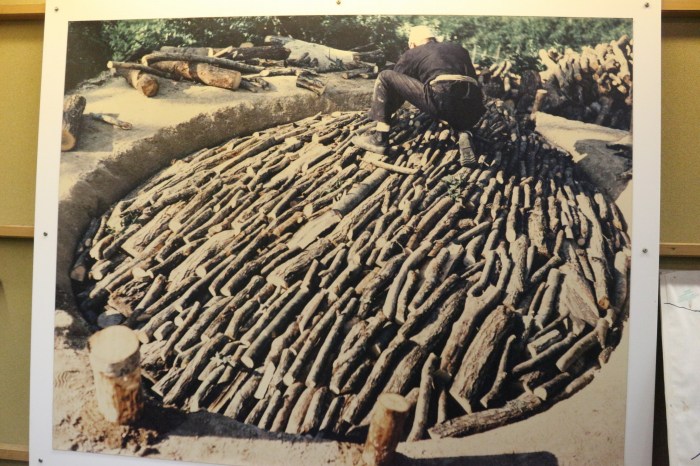

たたらの製鉄方法は、

炉のなかで木炭を燃やし、約30分ごとに木炭と砂鉄を少しずつ加えてゆく。

炭と砂鉄の投入の仕方については秘伝があるという。

炉の中で溶けた不純物(鉄滓)は炉の底部の穴から溶岩のように流れ出し、鋼になる「 鉧 ( けら )」が中に蓄積されていく。

これを不眠不休で三昼夜続け、四日目に炉をこわし鉧を取り出す。

このサイクルは「一代(ひとよ)」と呼ばれている。

それまでに費やされる、

砂鉄は約10トン、

木炭は約12トン。

玉鋼はわずか約800キロが出される。

奥出雲たたらの道を往く 「歴史と旅」秋田書店 昭和59年12月号

では、伝承館から「たたらの里」へ下りて行こう。

2020年8月21日