バード

はくと

| 2020年1月29日 水曜日 新潟県糸魚川市青海町市振 | ||||||||||||||

| 糸魚川 | 市振 | 糸魚川 | 金沢 | 京都 | 新大阪 | 福山 | 笠岡 | |||||||

| 10:35 | 10:54〜12:09 | 12:28・12:48 | はくたか | 13:39・13:54 | サンダー バード |

16:36・16:56 | スーパー はくと |

17:18・17:25 | のぞみ | 18:31・18:44 | 18:58 | |||

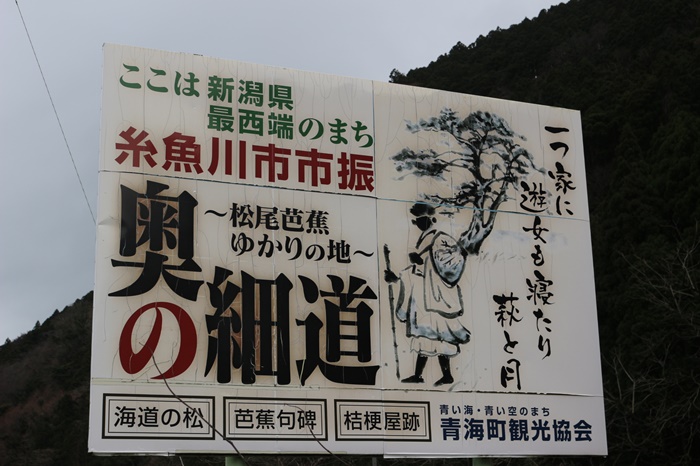

国道8号線の看板。ここで国道と別れる。

下を、

トキめき鉄道の列車が通る。

鉄道を渡ると「市振」。

ここが親不知・子不知の、富山からは出発点で、新潟からは終着点。

越後と越中の国境で関所もあった。

現在の市振小学校がその場所。

関所の榎は、市振小学校の校庭のど真ん中に残っている。

明治12年に明治天皇が「小休所」の跡。

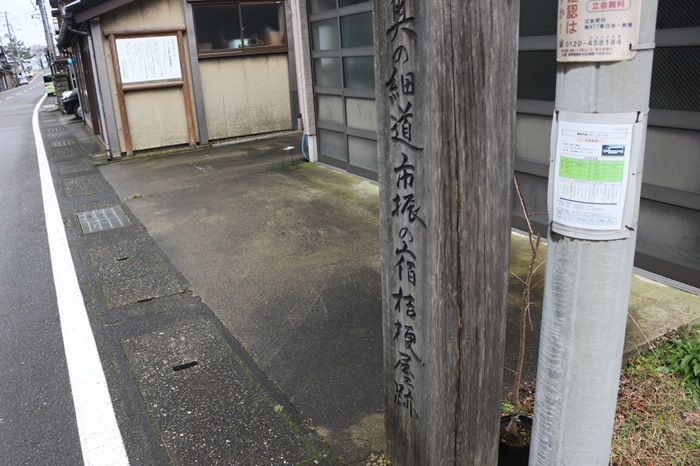

ここが「桔梗屋」跡。

残念ながら明治の大火で桔梗屋は焼け落ちたそうだ。

300年前。

ここで芭蕉と曾良は。新潟の遊女と一家(ひとつや)に泊まった。

今日は親しらず・子しらず・犬もどり・駒返しなど云、北国一の難所を越てつかれ侍れば、枕引きよせて寝たるに、

一間隔て面の方に、若き女の声二人計ときこゆ。

年老たるおのこの声も交て物語するをきけば、越後の国新潟と云所の遊女成し。

伊勢参宮するとて、此関までおのこの送りて、あすは古郷にかへす文したゝめて、はかなき言伝などしやる也。

「奥の細道」

(桔梗屋跡)

「白浪のよする汀に身をはふらかし、あまのこの世をあさましう下りて、定めなき契、日々の業因、いかにつたなし」と物云をきくきく寝入て、

あした旅立に、我々にむかひて、「行衛しらぬ旅路のうさ、あまり覚束なう悲しく侍れば、見えがくれにも御跡をしたひ侍ん。

衣の上の御情に 、大慈のめぐみをたれて、結縁せさせ給へ」と泪を落す。

不便の事には侍れども、

「我々は所々にてとヾまる方おほし。只人の行にまかせて行べし。神明の加護、かならず恙なかるべし」と云捨て出つゝ哀さしばらくやまざりけらし。

一家に遊女もねたり萩と月

曾良にかたれば、書とゞめ侍る。

「奥の細道」

芭蕉と曾良が北国一の難所を越えた市振のまち。

町の親不知側の端に、弘法の井戸と、街道の松がある。

弘法の井戸。

こちらが「街道の松」。

つい近年まで松は残っていたが若い松が植えてあった。

ここから手前に向かい、親不知・子不知の断崖絶壁が始まる。

![]()

市振から見る親不知・子不知。

明治の中期まで、人は磯を歩くしか方法はなかった。その距離は、およそ13キロ。

日本海の白波。

親不知・子不知が終わる市振の渚。

山の向こうは越中・富山県。

![]()

今、市振は漁業の町。

漁師町に多い板塀の家並みがある。

2020年2月6日