|

2018年10月3日 水曜日 愛媛県南宇和郡愛南町外泊 「石垣の里」 | |||||||||

| 宿毛 | 高茂岬 | 外泊 | 宇和島 | 笠岡 | ||||||

| 8:25発 | 9:43〜10:23 | 10:40〜11:11 | 12:39〜14:10 | 18:30着 | ||||||

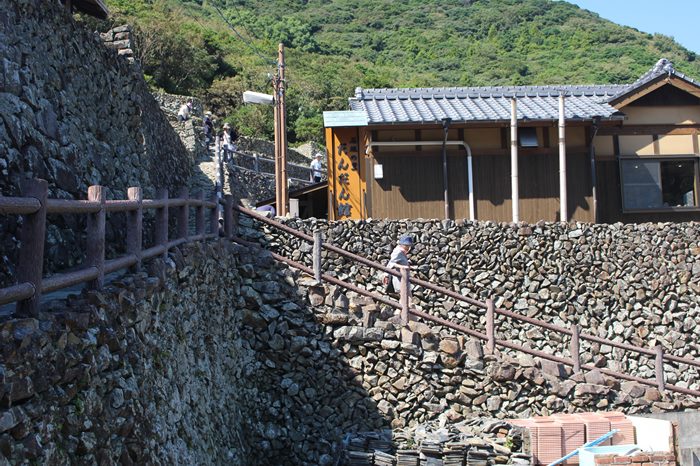

外泊(そとどまり)は観光地化されていた。そう言う訳は、路面を鉄平石できれいに歩きやすくしてた。

石垣が強調されるが自然が残っているのがいい。

半農半漁の村であったろうが、今は農業は見えなかった。

魚の養殖と、城辺や御荘への勤め人のようだ。

城辺や御荘まで30分の距離。

集落が過ぎても石垣は山につづく。

かつては芋や雑穀を植えていたと思うが、今は申し合わせたように作物はいっさい作っていない。

その未耕作の畑地は、南米のマチュピチュを想像さすほど石垣群が迫ってくる。

愛媛県には既に、新居浜に「 東洋のマチュピチュ」が存在するので、

「南予のマチュピチュ」と呼んでもおかしくない。

ほぼ中間に「だんだん館」という休憩所兼食堂兼展示館がある。

バスツアーの参加者も、この休憩所を目標に登った人もいるようだ。

この場所まで上ると、ひとまず外泊の全容がわかる。

そうゆう位置に「だんだん館」はある。

”だんだん館”の”だんだん”は、

段々状の地区の地形のことだろうか?

「ありがとう」のような意味だろうか?

では、だんだん館から下りてい行きます。

![]()

子供の頃、

父が山を開墾して地面を掘り起こしていた。鍬の後から石ころがゴロゴロでてくる。

その石を拾って歩き、まとめ、石垣にして積み上げていた。

そうやって段々畑を造り、やせ地に作物を作っていた。

それを思い出しながら外泊を歩いた。

![]()

この村は明治初期まで山だった。

人も畑もない山を、隣村の中泊から次・三男たちが分家開墾して出来た開拓村。

石を掘り出し、運び、積みあげ、その労苦を想像させる。

地域の人は城辺に行くのも泊りがけ、宇和島までは片道2〜3日。

この辺境の地で働きぬいて一生を終えたに違いない。

迷路のような集落、

なつかしや、自然の美しさや、昔の暮らしなど、

さまざまな事を思い起こした外泊だった。

![]()

![]() 外泊〜宇和島

外泊〜宇和島

2018年10月11日