| 2017年9月28日 木曜日 栃木県佐野市小中町 田中正造旧宅 | ||||||||||

| 前橋 | |

佐野市 | 金山城 | |

高崎駅 | |

榛名湖 | |

伊香保温泉 | |

| 9:00発 | 10:30頃 | 13:00頃 | 14:00頃 | 16:00頃 | 16:40着 | |||||

足尾銅山公害と闘い、ついには天皇へ直訴した政治家・田中正造翁のゆかりの場所ヘ是非行って、そこに立ってみたいと思った。

大きな榎があり「堀米地蔵堂」があった。

ここは翁が若い時に塾をしていた場所。

塾は移転したが、地蔵堂は残り「子育て地蔵」といて今も信仰されているそうだ。

この場所に立ち、案内板を読んでいると庭先から婦人が来て田中正造翁の、ここでの出来事を話してくれた。

その話し方は敬愛に満ちた説明だった。

![]()

ゆかりの地の第一目標は生家だった。

カーナビで「田中正造」は検索できなかった。

電話番号は、電話が無いので不可能。

生家の住所をメモしていたが、住所検索の利用法がどうしてもわからなかった。

スマホで住所検索して道順を辿ろうとしたが、普段使用してないので(近くまできているのは判るが、それ以上ができない)困った。

先の婦人に丁寧に教えていただいた。

![]()

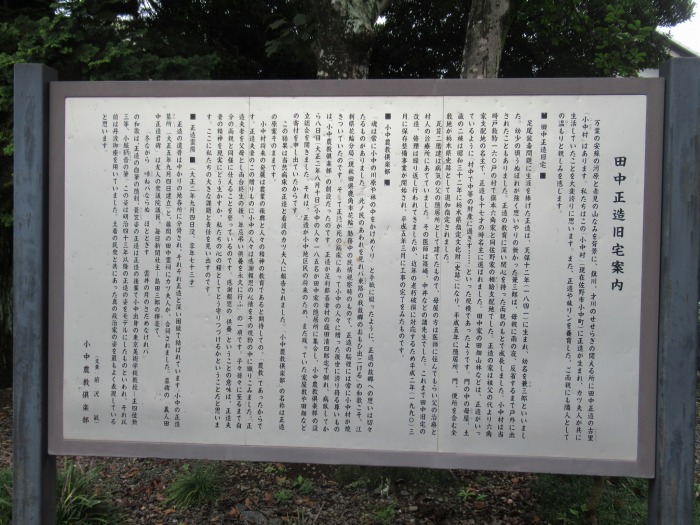

場所探しに悩んだのが嘘のように「田中正造旧宅」はすぐにあった。

田中正造翁は闘いの生涯で義人と呼ばれるが、苦難の人生は「本懐」であったに違いない。

地域住民とともに生活を守り抜こうとした政治家、しかも一人であっても権力に立ち向かう姿勢は人として、また国会議員の鑑。

以下、転記。

山川出版「栃木県の歴史」から

昭和48年2月、足尾銅山が閉山した。これにより過去100年の鉱毒事件は終止符を打った。

明治20年から大正中期まで30年間、田中正造たちは請願運動を繰り返してきた。

明治13年,時の県令は「渡良瀬川の魚は衛生に害あり捕獲を禁じる」と注意を出した。

渡良瀬川は明治10年代に早くも「死せる川」に変じていた。

森林の乱伐や枯死した森林のため、洪水は毎年のように襲い鉱毒による被害はとどまるところを知らなかった。

明治23年渡良瀬川は未曽有の大洪水に襲われ,有志たちは県立病院に泥土分析を依頼した。

同じ年、第一回衆議院選挙に当選した田中正造は帝国議会でとりあげ、以来彼は一生涯を足尾鉱毒問題にとりくみ、被害地農民救済のために全生命・全生活をなげだしたのである。

足尾古河の牙城はあまりに強敵であった。

陸奥宗光、渋川栄一、原敬、古河をめぐる政官の力は強大であった。

明治29年渡良瀬川の大洪水で栃木・群馬・埼玉・茨木は鉱毒水にのまれ、鉱毒土は堆積し惨状を呈した。このころから一般に関心をひくようになった。

政府は大臣・榎本武揚を状況視察させた。

鉱毒問題に政府が動くと、栃木・群馬県会は消極的な動きとなり、両県に地方政治なしの声が高まった。

10年間議会で鉱毒を訴えたが、議会には百姓の代議士も人民の代議士もいなかった。

孤立した彼は体制から飛び出さねばならなかった。

議員の衣類をぬぎすてて、天皇への直訴となった。

群馬県谷中村を遊水地として洪水の害を緩和する案がとりあげられた。

政府は土地買収を始め、多くの農家は応じた。谷中村は滅亡の日が来た。

既に農民となっていた彼は宗教的方向に傾いていた。

田中正造翁は市民政治家だった。

市民を守るのが政治家だが、いま世に居る

(東京生まれ、裕福なおぼちゃま、選挙は神輿に乗るだけの)世襲議員が本当に市民を守ることが出来るか?

出来るはずがない。

![]()

![]() つぎ・「この国のかたち」記念碑

つぎ・「この国のかたち」記念碑

2017年10月12日