| 2017年9月25日 月曜日 群馬県富岡市富岡 世界遺産・富岡製糸場 | ||||||||||||||

| 岡山 | 羽田 | 川越 | 甘楽 | 富岡 | 妙義山 | |

海野宿 | |

上田市 | |||||

| 7:20発 | ANA652 | 8:20 | 10:40頃 | 13:10頃 | 14:00頃 | 15:00頃 | 16:50頃 | 17:42着 | ||||||

![]()

黒沢明と三船敏郎の代表作といえば、「七人の侍」と「用心棒」のように思う。

その「用心棒」の舞台は、空っ風とかかあ天下で有名な上州。

映画で、三船敏郎の用心棒は見渡す限りの桑畑を見つめ「名は・・・・そうだな・・桑畑三十郎」と名乗る。

その頃既に上州は養蚕が盛んであったこと、それに伴いかかあ殿下と呼ばれるほどに女性優位であった事が伺える。

そうゆう近代製糸産業の素地に恵まれた上州富岡に、明治5年官営「富岡製糸場」が完成した。

![]()

群馬県富岡市に来れば、街中は「富岡製糸場」一色かというほど、その看板が多かった。

駐車場も標識に従い進むと「はい500円」です。

車から出ると、製糸場へ行く人帰る人で、月曜日だというのにお祭りの様相だった。

製糸場あっての富岡市、

観光バスが走る。(タイヤが多い車だ)→旅行最終日に谷川岳でも見た。環境に配慮の電動車。

500円駐車場から製糸場までは少し距離があり休憩所もある。

正面に製糸場が見えた。

「クラブツーリズム」のツアー客。

このように、あちこちの小路から製糸場の正門を目指して入場。

入場料は1.000円。

「明治五年」の碑↑↓。

工場内。

工場は100年以上操業され、新旧混在のはずだが、建物自体はそんなに変化がなかったようだ。

東繭置所。

乾燥した繭を貯蔵した。

現地ガイドさんと観光客。

桑の木。

蚕は一月半の一生で、四回脱皮し、最後に繭を吐く。睡眠はなく(脱皮時以外は)24時間食べる。

最大、年6回飼育。

大変な世話を必要で、井笠地方では年に2回、春と秋の農家が多かった。

小田郡では矢掛町が多く、昭和の初め頃70%の農家が養蚕をしていた。

サナギは肥料にしたが、群馬では食用にしていたようだ。

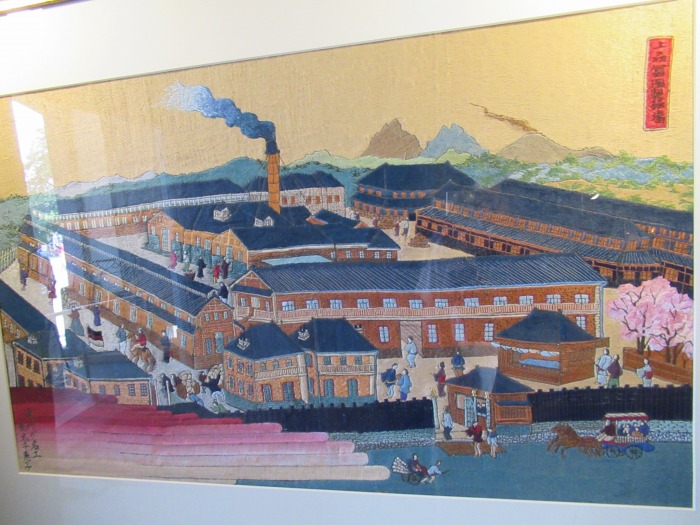

錦絵の富岡製糸場。日本初の製糸場と言うより、初の近代工場に見える。

木骨煉瓦作り。

右・東置繭所、左・監査人館、女工館。

左が繰糸場(そうしじょ)。

繰糸場の内部。

最初フランスから繰糸機300台を設置した。

これは昭和40年代の自動繰糸機。

首長館、お雇い外国人ブリューナの家。

検査人館前でお休みの観光客。

工場内は広く、観光客は若くない。休憩無しでは見てまわれない。

そうゆう富岡製糸場だった。

大観光客と工場ガイドさんの数に圧倒された。

古い工場見物がなぜ、こんなにも人気があるのだろう?

レンガの色が薄く、見た目はちょっと物足りないかったが

”近代工場の魁”が、解体されることなく、こうして公開され、しかも人気が高い。

(繊維工場跡地の定番の)ショッピングモールにならなくて、ほんとによかったな。

![]()

![]() つぎ・妙義山

つぎ・妙義山

2017年10月5日