| 2016年4月15日 金曜日 | 宝蔵院 | 野上 | |||

| 井原市東江原町 宝蔵院 | 11:50頃 | 12:30頃 |

「モンテンルパの父」と呼ばれた僧侶・加賀尾秀忍(かがお しゅうにん)が、

住職をつとめていた井原市東江原町の「宝蔵院 」には一度行ってみたいと思っていた。

(井原鉄道本社前から、東矢掛方面を見る)

![]()

日本の歌謡史に燦然と輝く名曲は数多いが、

人の命を救った歌謡名曲となれば数少ない。

「あゝモンテンルパの夜は更けて」は、その代表曲のように思う。

(ユーチューブより借用)

(背景の場面はモンテンルパより帰国したものでなく、シベリアからの復員風景と思える)

![]()

少し調べものをしてから訪問するつもりだったが、それも叶わないままに東江原町の宝蔵院を訪ねた。

(宝蔵院ふきんの民家)

宝蔵院住職・加賀尾秀忍(1901〜1977)は

(ウィキペディア引用)

昭和24年フィリピンの戦犯刑務所ニュー・ビリビット刑務所に、教誨師(きょうかいし)として赴任。

6ヶ月の任期であったが、自ら無給で残ることを決め、死刑判決を受けて、処刑の瀬戸際に立つ日本人戦犯の助命活動にたずさわる。

死刑囚の作詞で、同じく死刑囚の作曲により『モンテンルパの夜は更けて』をつくった。

その曲が歌手・渡辺はま子の目にとまる。

渡辺ほま子はかつて、戦争協力者として台湾や中国大陸各地の前線を歌で慰問して巡っていた自分を責め、生涯かけて歌っていこうと心に決める。

歌は20万枚の大ヒット曲となった。

加賀尾と面会した、弟や妻子を日本軍に殺害されたフィリピン・キリノ大統領は、日本人戦犯の釈放を決める。

昭和28年7月22日、108名の元日本人兵士とともに、横浜港大桟橋着に帰国する。

(宝蔵院の墓地への道)

加賀尾秀忍が戦犯108名を救った真言宗・宝蔵院。

(宝蔵院の墓地への道から見る参道)

加賀尾は昭和52年に亡くなっている。

亡くなって40年、生前の加賀尾秀忍の事を付近の人に聞いてみよう。

((宝蔵院の墓地からの風景。井原線・国道313・小田川が並んで横断する。川向うは笠岡市走出)

寺から西へ200〜300m付近で、立ち話中の老婦がいたので尋ねた。

すると

「ここは檀家じゃないからな〜」

「えらい人じゃったなぁ」

と、やや無関心。

お寺の前の民家は檀家だから、そちらで聞くのがいいでしょうとの事だった。

(宝蔵院本堂)

お寺の参道近くで二人の老婦に会った。

聞けば、

「講演に行っていた。同じバスに乗って、降りても同じ道を帰っていた」

片方の90才くらいの婦人に「あんたの方が古いからよぉ知っとろう」とふっても

「・・・・・・・・」

「講演に行った呉で倒れた」

とうとう井原や荏原での活躍や生活ぶりは聞けなかった。

(宝蔵院の修行大師)

どうも地元では縁が薄かったようだ。

田舎では「偉すぎ」る事や、

全国からの講演依頼により、土地の人との接触が少なかったように思われた。

「まほろぼ館にいる○○さん(←名を忘れた)が熱心に調べている」との老婦の話だが、

逆に言えば、

井原市でも、モンテンルパの父・加賀尾秀忍は、その存在すら忘れ(または無視)された状態になっている。

(宝蔵院の鐘楼)

忘れ去られるには早すぎるし、

忘れ去っていいものでもない。

ましてや、

地元の井原市や荏原の人が郷土の偉人を語り継がないでどうする。

(宝蔵院の加賀尾秀忍師像)

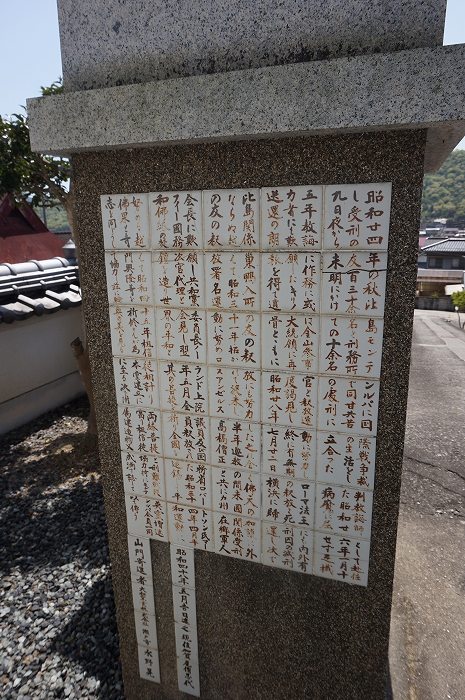

宝蔵院に山門はない。

門柱が二本有り、加賀尾の漢詩と

加賀尾の比島での功績が記されている。

これが参道から見る宝蔵院。背後の山は高越城址。

宝蔵院は、井原線「早雲の里荏原」駅から北へ(高越城址)へ向って数百メートルの距離にある。

(団体専用列車、井原・神辺方面へ行った。上り?下り?)

次の日曜日(2016年4月17日)には高越城址で、「第27回井原市北条早雲まつり」が開かれる。

井原や荏原の英雄は、600年前の北条早雲だけではないはずだ。

![]()

![]() つぎ・野上の花桃

つぎ・野上の花桃

2016年4月16日