| 2015年12月16日 水曜日 福岡県福岡市西区生の松原 「元寇防塁」 | ||||||||||||||

| 笠岡 | 博多 | 大牟田・西鉄大牟田 | 下山門 | 天神 | 博多 | |

笠岡 | |||||||

| 6:58 | 9:07・9:28 | 10:37〜14:22 | 15:44 〜16:41 | 17:07 〜18:05 | 18:20〜18:42 | 20:37 | ||||||||

博多湾の中央に浮かぶ能古島。

能古島の沖には玄海灘があり、玄海島が見えている。

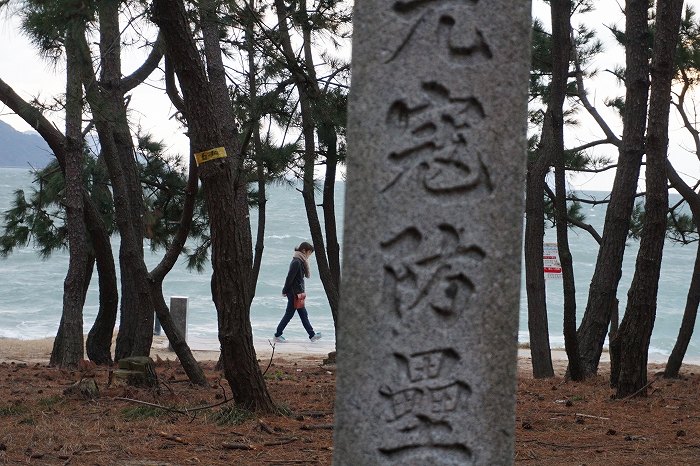

砂浜近くの松原に建つ「元寇防塁」の碑。

生の松原の松。老木は比較的少ない。

「生の松原海水浴場」、

ここも跡は残らないが防塁が築かれた場所。防塁の石は、福岡城の石垣に使われた。

「元寇防塁」は名のとおり、

元寇から守るための防塞で石と土塁で出来ている(生の松原では石だけ)。

第一回目の元寇(蒙古襲来)の文永の役が1274年、

第二回目の元寇、弘安の役が1281年、

第三回の元寇、未実現。

元寇防塁は第二回の元寇や三度目の元寇に備えて築かれたもの。

九州北部の長崎県や福岡県に築かれ、

特に博多湾は総延長20kmの防塁で有名。

福岡市内には4ヶ所ほど遺跡が残り、ここ生の松原では当時の高さに復元工事をしている。

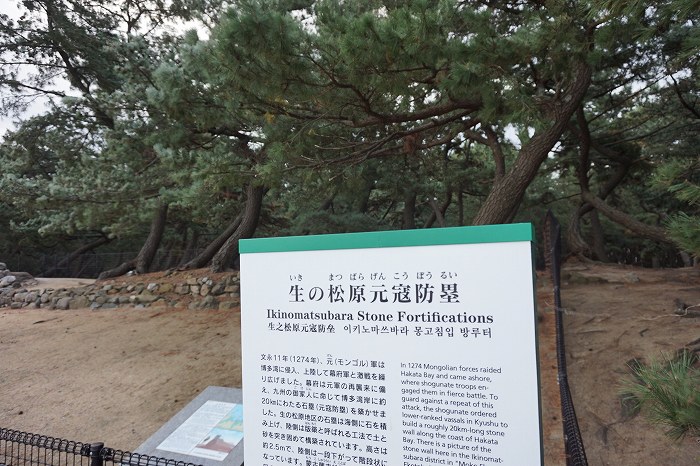

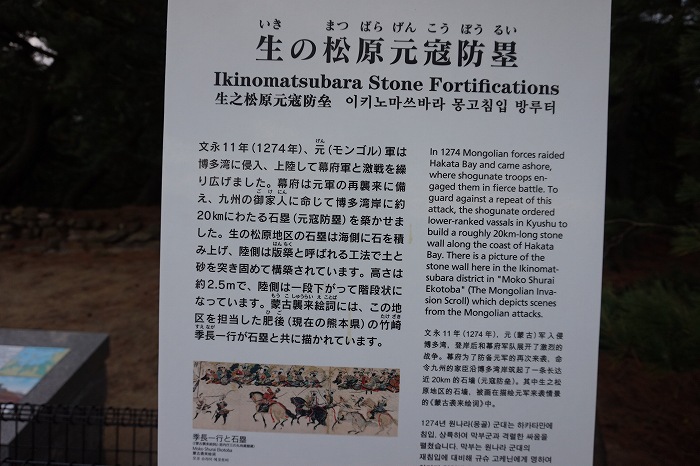

現地の説明板。

有名な「蒙古襲来絵詞」。

日本の歴史画像で、これほど価値ある絵はない。

肥後の御家人・竹崎季長が築き、戦をした生の松原。

高さは2m。敵を待ち受けたり、攻めだしていく。

生の松原元寇防塁遺跡の全貌。

敵は服装も、武具、武器も違い

言葉はわかわず

火薬が爆発する武器を日本人は初めて見た。

しかも数万の大軍。

鎌倉武士は数十人での点在防御。まとめても数千人と予想される。

それでも負けてモンゴル帝国の領土になることはなかった。

夜のゲリラ戦での攻め戦、

敵国軍の士気の低さ、

台風(神風)が来た幸運、により敵は引き返した。

世界帝国とも呼べるモンゴル帝国を退けた日本は、それから700年後

その”神風”を信じて世界戦争を始めた。

昭和の日本軍ほど低レベルな軍はない。

その事は、

この防塁を見ればわかる。

700年前の鎌倉武士は敵が来る海岸沿いに防塁を築いた。

昭和の日本軍は、敵が来る海岸に何も築かなかった。(防御は丸裸、人はすきっ腹、武器は竹槍)

250年前の江戸時代の人は、「たった四はいで夜も眠れず」ほどに状況を認識していた。

100年前の明治軍人はロシアに備え、西日本の各所に要塞を築いた。

今も残る戦争遺跡は、

圧倒的に明治の遺跡で、世界戦争を始めた昭和の遺跡は乏しい。

戦の遺跡を見ると、いつも思う

昭和の日本軍はどうしてこうまでも低質化したのだろうか?

謎でもあるが、それよりも恥ずかしい。

遠い過去でなく、親の時代の話だ。

![]()

![]()

![]() つぎ・天神のイルミネーション

つぎ・天神のイルミネーション![]()

2015年12月19日