| 2015年12月14日 月曜日 京都府京都市北区上賀茂 上賀茂伝統的建造物群保存地区 | |||||||||||||||||

| 笠岡 | |

新大阪 | 石山寺・浜大津 | 山科 | 北大路 京都 | 淀屋橋 | |

新大阪 | |

岡山 | 笠岡 | ||||||

| 6:04 | 7:48・8:03 | 8:55 〜10:48 | 11:01 〜11:35 | 12:03 〜15:05 | 15:47 〜17:21 | 17:59 | 18:45〜17:24 | 19:58 | |||||||||

重要伝統的建造物群保存地区といっても、古都京都なら全市指定でもおかしくないが

国が指定した地域は京都市内に4ヶ所ある。

今日は「上賀茂伝統的建造物群保存地区」を訪ねる。

訪ねる、という程でなく上賀茂神社の駐車場(バス停)から東側が指定地区。

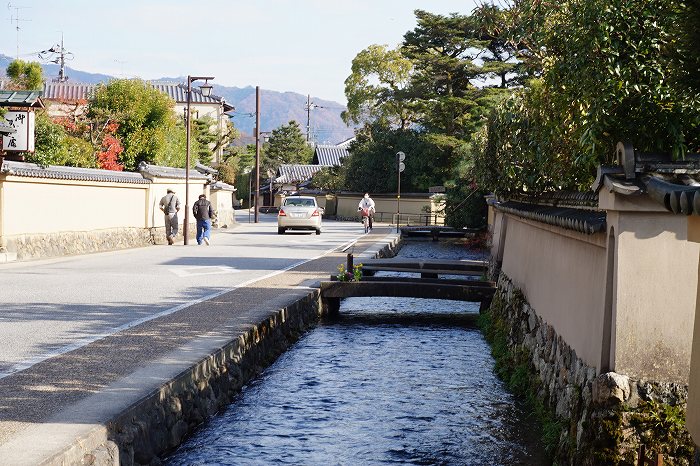

上賀茂神社から「明神川」が流れ、その川の両側に古い町並みがつづいている。

特に川に接した家屋は風情があり、邸宅に架かる橋はすべて石橋。

以下、

京都市役所のページから転用する。

室町時代から上賀茂神社の神官の屋敷町として町並みが形成されてきたところである。

明治維新までの旧集落は,上賀茂神社の神官(社司と氏人)と農民が集住する特殊な性格を持つ集落であった。そこで一般に社家町とよばれるようになった。

当地区は,明神川に架かる土橋,川沿いの土塀,社家の門,妻入りの社家,土塀越しの庭の緑,これらが一体となって江戸期にできた社家町の貴重な歴史的風致を形成している。

当地区の伝統的建造物の特徴を述べると,社家の住宅は,主屋は切妻平屋建て桟瓦葺が原則で妻入りのものと平入りのものがある。

現在,当地区の建造物は52戸で,このうち伝統的建造物群を構成している伝統的建造物は,約63パ−セントである。

大きな楠木。

この楠木は上賀茂神社の外にあるが、上賀茂神社の木だそうだ。

通りの食堂。

水と土塀が調和した町並み。

石垣は苔むし、石には草が自生し、流れに浸る。

京都らしい風流な重伝建地区だった。

![]()

![]()

![]() つぎ・京都府立植物園

つぎ・京都府立植物園

2015年12月25日