| 2012年12月24日 月曜日 | 猿掛山 | 茶臼山 | ||

| 小田郡矢掛町東三成 茶臼山 | 9:58〜12:17 | 12:45〜13:44 |

茶臼山の駐車場。

そこにある「丸五矢掛の森」の看板標識。

丸五ゴムが茶臼山城址の山に花木を植える活動をしている。

そのため茶臼山は市民公園として憩いの場となっている。今や矢掛を代表する「嵐山公園」以上に公園らしくなっている。

だが、

逆に

「茶臼山城址」としての存在が薄れてしまっている。

それは勿論、丸五ゴムによるものでなく町役場の「史跡標識」が劣っていることが原因。

茶臼山城は太閤秀吉殿下が明を征服するための道中本陣となる程の城だった。

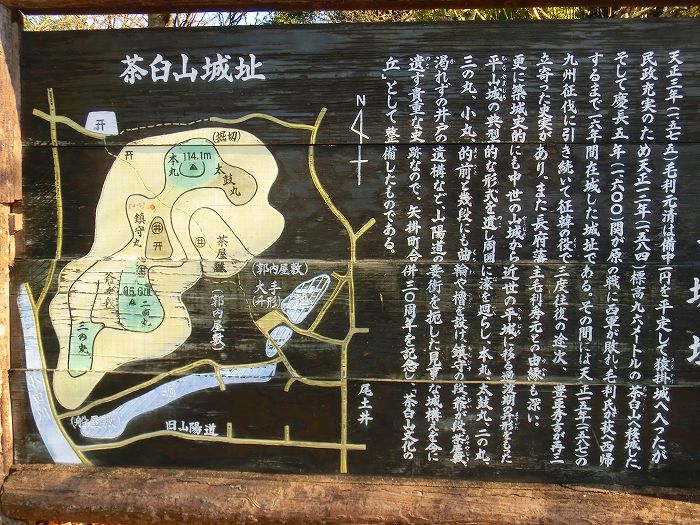

今この城跡を訪ねて上の図↑をすらすらと確かめることができるのは、相当に城に詳しい人でないと不明。

鎮守丸跡にある神社。

神社の先に進めば展望イスの場所。

目の前の木を伐採すれば相当見晴らしがよく、イスを設置した頃はそうであったろう。

鎮守丸にある池、これが図による「井戸」かもしれないが、何の標識も無いので不明なまま。

この道しるべにより山頂へ登る。

矢掛放送他のアンテナ塔。

ここが山頂であり茶臼山城の本丸址。

本丸跡という曲輪状態を感じはするが、

鉄塔と金網じゃあ「太閤さん」を思い浮かべることはできない。

でもまあ、「本丸址」という標識一本くらいはほしいものだ。

本丸からは車道を下る。

途中で右折、やぶ椿の道があった。

半鐘が立つ場所に下りてきた。

この半鐘は何処にでもある普通の火の見やぐらの半鐘ではない。矢掛町指定有形文化財。

しかも

「半鐘」でなくて

「梵鐘」。 (半鐘よりも大きい)

1670頃の作品だそうで、当時鋳物業が盛んであったと説明板に書かれている。

お次

大豆畑の向こうに見える溜池。

これはどこにでもある普通の溜池ではない。ため池でなく城の遺構。

茶臼山城の「水堀」跡。↑↓

貴重な矢掛町の歴史遺産だが、ここにも標識一つない。

四方が吹き抜けの辻堂、隣は霊場があり、牛塚が後ろに建つ。

国道に近い東三成行部の田んぼ。

この田んぼも普通の田んぼではない。茶臼山城の水堀跡の田んぼ。

国道に出る。

右の絶壁が茶臼山城二の丸、左に小田川が蛇行して流れる。

そしてエビスヤの向かいにある駐車場に戻った。

江戸時代の山陽道はこの道で、まっすぐ進めば矢掛宿につく。

くどいようだが、

茶臼山に残る城跡の標識を増やしてほしいものだ。

2012年12月28日