| 2012年11月16日 金曜日 | 番町 | 今立 | |||||

| 笠岡市六番町 笠岡市図書館 | 10:56~12:54 | 13:11~14:12 |

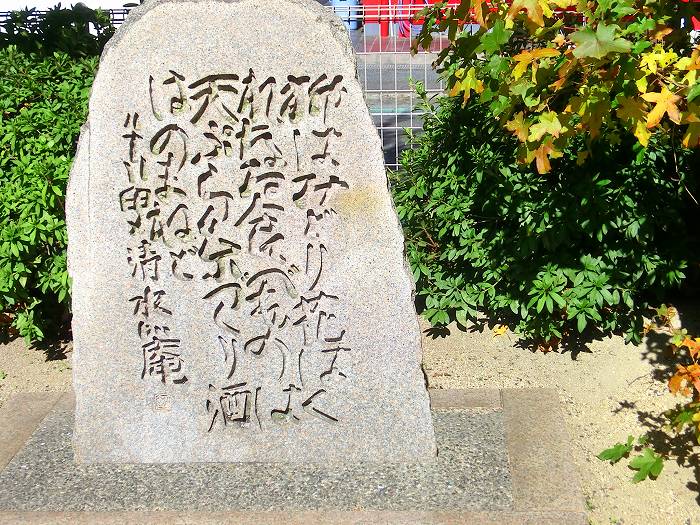

笠岡市図書館の玄関前に文学碑が二つある。

一つは清水比庵。

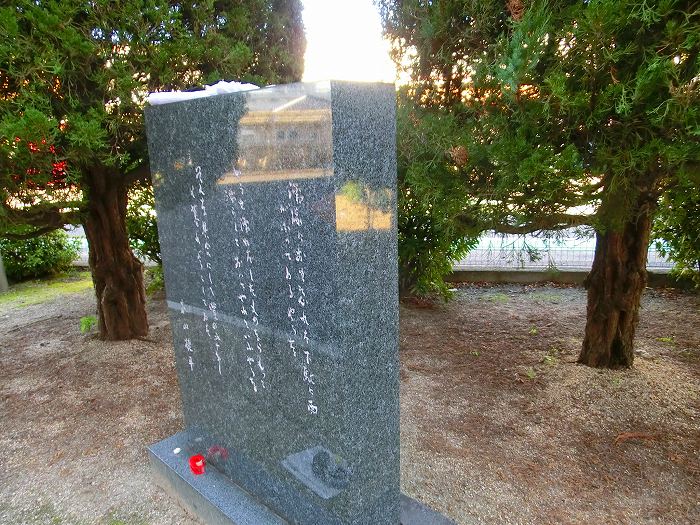

もう一つは木山捷平。

その捷平の碑の前に、なにか、見慣れぬ様子の男がいる。

なにをしているのだろう?

「貴方はいったい、なにもので、ここで何をしているのですか?」というような問いをしたら

捷平の文学ファンで

捷平の文学碑の拓本を取りに

横浜から来ている

というおじさんだった。

この「文学碑」の文章もお気に入りとのことで、その説明をえいちゃんにしてくれた。

捷平文学のお説をえいちゃんに話しながら「拓本作業」ははじまる。

用紙を貼る(画仙紙と呼ぶ)。

画仙紙にセロテープで何か所か貼り固定する。

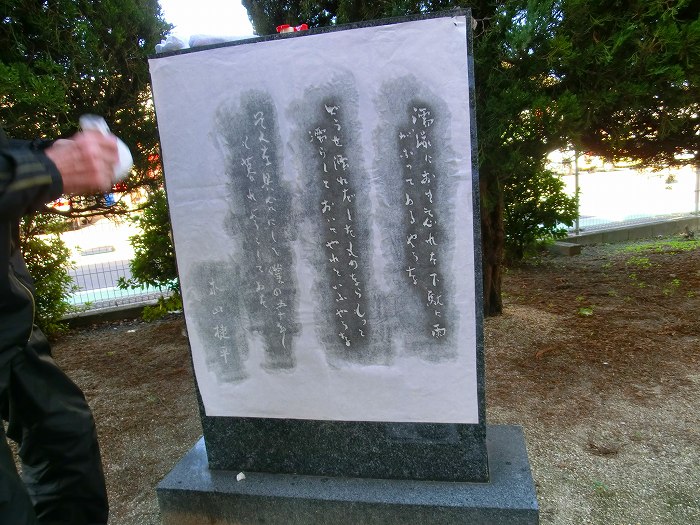

濡らす。

丸く巻いたおしぼり(濡れタオル)で画仙紙を湿らす。

墨をぱたぱたする。(ここが拓本の一番重要なところ・・・の様子)

半分くらいでできた

写真の右半分が墨の作業完了、左は未だ。

ほぼ完成した。

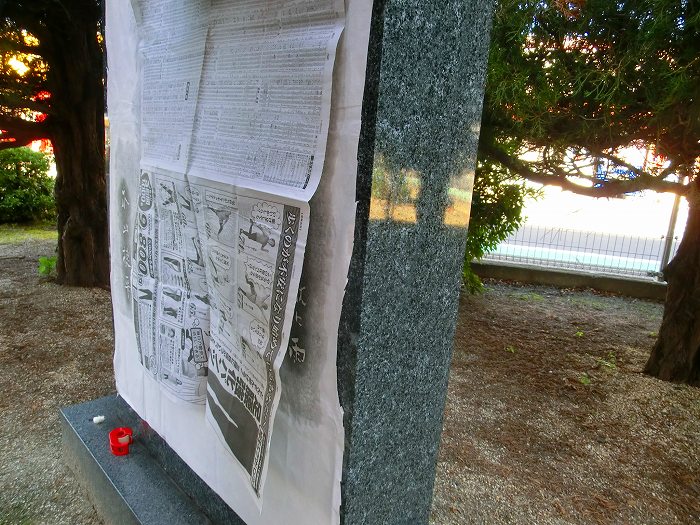

墨ぱたぱたがすべて完了したら新聞紙を上にして、ゆっくりと碑からはがし

そのまま、ゆっくりと丸めて(卒業証書のように)鞄に入れる。それで拓本は完了。

おじさんが言うには

東京都では教育委員会が、専門家以外拓本を認めない事が多いそうだ。ひと昔はフリーだった。

笠岡では木山捷平のほかに清水比庵の拓本も取る。この後で威徳寺にいく、住職の許可も得ている。

とのことだった。

出来上がった捷平の拓本はなかなか味があるものだった。

遠く笠岡まで来て自分で作った拓本は、「自分の宝」。その気持ちはわかる気がした。

まあ、それにしても世の中、いろいろな趣味があるものだ。

2012年11月16日